Um abismo tecnológico separa a peixeira do cangaceiro e o bisturi ultrassônico. Enquanto o artefato rudimentar do sertão causa um estrago e tanto ao furar o bucho dos desafetos, esse tipo de bisturi permite aos médicos realizar incisões tão precisas que sequer fazem sangrar o tecido do paciente. Peixeiras, bem, já produzimos aos montes. Mas bisturis ultrassônicos, ainda não.

E aqui temos uma boa notícia: pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a WEM, empresa paulista especializada na produção de dispositivos médicos, estão prestes a finalizar o protótipo do primeiro bisturi ultrassônico produzido no Brasil. Em desenvolvimento há um ano, o projeto deve ser finalizado ainda neste semestre. “Testes clínicos estão previstos para o fim de 2013; se tudo der certo, em breve o produto estará no mercado”, prevê o físico Vanderlei Bagnato, do Departamento de Ótica do Instituto de Física de São Carlos.

Incisão ultrassônica

Diferentemente das lâminas convencionais, que cortam por ação mecânica, o bisturi ultrassônico produz uma vibração que, em contato com a superfície, gera calor e atinge temperatura capaz de romper as moléculas que mantêm o tecido intacto – separando-as sem provocar sangramento.

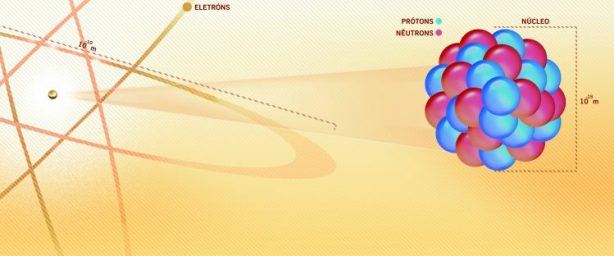

Não é mágica; é apenas ciência. A energia elétrica da qual se alimenta o dispositivo é convertida em energia mecânica, ativando pequeníssimas peças cerâmicas que vibram em frequências de até 100 mil Hz (vale lembrar: os humanos ouvem o espectro vibratório compreendido entre 20 Hz e 20 mil Hz. Qualquer vibração abaixo dos 20 Hz, portanto, é chamada de infrassom; e qualquer vibração acima dos 20 mil Hz de ultrassom). Em um procedimento cirúrgico, a utilização dessa tecnologia traz diversas vantagens: melhor cicatrização, incisão mínima, corte mais higiênico, menor risco de infecções.

Em testes comparativos, liderados pelo otorrinolaringologista Fernando Ramos, da USP, constatou-se que, com bisturis convencionais, o tempo médio da retirada das amígdalas (tonsilectomia) foi de 25 minutos, e isso foi reduzido a 14 minutos com o uso de um aparelho ultrassônico. “A diferença entre os tempos cirúrgicos foi estatisticamente significativa”, escreveram os pesquisadores na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia.

Mercado

Bisturis ultrassônicos são equipamentos caríssimos. Um aparelho pode custar US$ 40 mil. Mas o similar nacional deverá ser capaz de cortar esse custo em pelo menos 30%. “Atualmente, importamos dos Estados Unidos a maior parte dos bisturis ultrassônicos que utilizamos”, diz Bagnato. Os importados, no entanto, são descartáveis. “Nosso projeto prevê o desenvolvimento de um equipamento que possa ser utilizado mais de uma vez”, antecipa o físico da USP.

No Brasil, os usuários dessa tecnologia são geralmente os mais abastados – que podem pagar por convênios particulares e regalias hospitalares diversas. “Queremos que o bisturi ultrassônico chegue também aos procedimentos cirúrgicos bancados pelo governo”, ambiciona Bagnato.

Estamos falando de um mercado em franca expansão. Como a população brasileira está vivendo mais, a tendência é aumentar a demanda por procedimentos médicos, que deverão ser cada vez mais sofisticados.

Quando o assunto é tecnologia em equipamentos médicos, porém, “o Brasil ainda está um pouco atrasado”, lamenta o pesquisador da USP. Estados Unidos, França, Alemanha e Suíça estão léguas à frente. Os pesquisadores esperam que o desenvolvimento do novo bisturi ultrassônico seja um pequeno passo para alavancar o almejado progresso nessa área. Importante detalhe: segundo Bagnato, não basta criar o produto. “O grande saldo não é termos somente a tecnologia; é termos pessoas capazes de desenvolvê-la.”

A parceria entre o Instituto de Física de São Carlos e a WEM parece ser bom exemplo de integração entre universidade pública e empresa privada. Esse tipo de parceria ainda não é comum no Brasil. Mas os exemplos já praticados podem estar sinalizando mudança na letargia desse cenário. “Observamos que cada vez mais empresas procuram as universidades”, afirma Bagnato. Processo que tarda a acontecer. Na opinião do físico da USP, o setor privado evita parcerias com instituições públicas de ensino por motivos bem claros: “a universidade é morosa; tudo demora; tudo é burocrático”. Por outro lado, segundo o pesquisador, a universidade tenta muitas vezes determinar as demandas da empresa – o que não é produtivo para nenhum dos lados. “Quando há conjunção de interesses, tudo funciona melhor.”

Henrique Kugler

Ciência Hoje/ RJ

Texto originalmente publicado na CH 301 (março de 2013).